“Музей инопланетного вторжения” – это самый настоящий музей с экспонатами и экскурсиями, которые проводят научные сотрудники в халатах. Он не просто рассказывает историю приземления НЛО где-то под Томском в 1989 году. Он погружает нас в глубины истории с возможностью прочувствовать боль и страхи перестроечной страны: самолеты падают, эхо Чернобыля еще различимо, теперь еще и СПИДом пугают… Кто-то уже потерял надежду дождаться сына из Афгана, кто-то думает о талонах на колбасу и о том, что деревня, куда удалось сбежать из голодного опасного города, оказалась не такой уж тихой гаванью.

Отталкиваясь от места вторжения, мы постепенно как будто поднимаемся выше, охватывая перспективу: от путаных свидетельств растерянных очевидцев через заключения экспертов и планы военных операций – к реконструкции событий почти 30 лет спустя. И приносим из этого путешествия массу вопросов – о прошлом и настоящем, о Союзе и России, о природе человека и оппозиции Я-Чужой.

Формат постановки этому замечательно способствует: она вся построена на противопоставлениях позиций, способов изложения и точек зрения на историю. В каждой комнате они свои. В первой это сбивчивая речь свидетелей и выхолощенные высказывания ученых, а ещё – мы сегодняшние и мы совсем недавние. Во второй – казённые формулировки из рапортов и мат с места спецоперации (“Сам пиши свои справки, танки утянуло на***”); обезличенность официальных документов и трогательная теплота письма солдата своей матери (“Поцелуй Тузика”); хрупкие домики и трехногие конструкции из пластилина, который сломать невозможно.

В третьей это реальность и вполне правдоподобный вымысел, в четвертой – вера и неверие в события 1989-го и точки зрения самих исследователей на артефакты вторжения: от “исследовать и уничтожить” до отождествления себя с пришельцем в банке.

Причем время от времени зритель оказывается как бы на стороне пришельцев – например, когда разглядывает пыжиковые шапки и рейтузы на верёвках, когда лепит из пластилина новый “трехопорный механизм”, когда использует стреляные гильзы как эолову арфу для обозначения звуков, издаваемых инопланетянами.

Снарядив посетителя арсеналом фактов и комментариев с разных сторон, “Музей” в бесконечно красивой и печальной финальной сцене оставляет его один на один с пришельцем или тем, что от него осталось, как бы приглашая проверить собственную реакцию.

“Музей”, первый спектакль объединения “Театр взаимных действий“, работающего на принципах горизонтального взаимодействия, ощущается как его манифест. И ключевую его мысль можно коротко описать цитатой из финального видео: “Мы все говорим разное, потому что мы живые, и это нормально”.

Читайте также: “3 летних фестиваля, которые изменят ваше представление о театре”

О горизонтальном театре, “Музее” и специфике его переноса на площадку фестиваля “Точка доступа” мы поговорили с продюсером Александрой Мун.

В Москве спектакль “Музей инопланетного вторжения” вы играете в Боярских палатах, на “Точке доступа” он идет в Кронштадте. Почему именно форт?

Спектакль был создан под пространство “Боярские палаты”. Это анфилада из четырех комнат и длинный коридор, который возвращает зрителя обратно в фойе. Форт мы выбрали в первую очередь из-за планировки. Но на эстетику тоже смотрели, конечно. Это наши первые гастроли, и вообще мы не рассчитывали, что спектакль удастся перенести сюда в полной мере, но это получилось. “Музей” здесь – все равно что видел его в Москве.

А с какими сложностями вы столкнулись в организации здесь?

На улице идет дождь, и из-за влажности страдают декорации, макет заливает водой… Из коридора мы выгребли 500 ведер воды.

С коридором оказалась связана еще одна сложность: когда мы его осветили, то поняли, что он выглядит зловеще. В «Боярских палатах» широкий коридор с высокими сводами, как в храме, а здесь потолки низкие, казематы такие. Нам пришлось что-то экстренно делать со светом, чтобы он не был похож на морг, и люди не боялись туда заходить.

А вы как-то были к этому готовы? Знали, что так может быть?

Что-то знали, конечно, что-то выясняли заранее по списку. Но я не подозревала, что будет такой дождь, и здесь будет течь так сильно…

То есть, здесь вы маневрировали? Отталкивались от окружения?

Да, так и бывает: что-то сделаешь и смотришь, как получилось. Что-то специально, что-то – нет… Мы очень много вложили в разработку, например, в текст. Там есть к чему случайностям прикрепляться, добавлять смысла.

В первом зале, когда звучали записи рассказов очевидцев, а научные сотрудники подсвечивали фонариками предметы советского быта, у меня возникло ощущение, что настоящие инопланетяне – это советские граждане. Весь этот быт, несмотря на то, что он был вроде бы не так давно, настолько забылся, что воспринимается как нечто чуждое. Это случайный смысл?

Невозможно разделить смысл на случайный и специальный. Наши разные точки зрения на предмет пересекаются, художественный вымысел так складывается, и что-то срабатывает – может быть, эстетическое бессознательное. Можно рекурсивно рассуждать – одно за другое цеплять и далеко зайти. Эту многослойность смыслов мы все время пытаемся нащупать и, если получается, очень радуемся.

Вы адаптировали для спектакля “Войну миров” Уэллса. А почему выбрали именно эту эпоху?

В 1989 году на советского человека воздействовало очень много информации, наверное, как никогда. Такая была концентрация разных событий, что инопланетяне тоже вполне могли прилететь. Плюс нам нужно было отнести события чуть-чуть в прошлое, задать дистанцию: это уже произошло, и мы случившееся вспоминаем. Еще один момент: тогда это еще был Советский Союз, КГБ строго следило за секретностью… Как-то все связалось – факты и ощущение от эпохи.

А почему Томск?

Обширные пространства, множество белых пятен на карте – в тех краях есть ресурс для размещения чего-то конспирологического.

Вернемся к многослойности смыслов. Вы отказались от фигуры режиссера. Как строилась работа? Каждый предлагал что-то свое, или это были мозговые штурмы?

Не мы это придумали, многие практикуют горизонтальную структуру, но это очень важный момент для нашего театра. Мы все вместе пытаемся работать без финального месседжмейкера, без режиссера, без иерархии. Стиль взаимодействия мы вырабатываем в процессе, много времени проводим в обсуждениях. “Музей” – наш первый опыт, после него мы делали проект в музее современного искусства MMOMA на Петровке, а потом еще один в “Гараже” – из раза в раз мы работаем группой и постепенно шлифуем общий стиль, пытаемся быть соавторами. У нас не линейная, а скорее ячеистая структура: каждый взращивает свой садик, а потом мы все это пытаемся сложить вместе.

Как удается слышать всех?

Мы давно друг друга знаем и взаимодействуем на таком уровне… часто невыразимом. При этом мы много конфликтуем. Когда мы перестаем конфликтовать, это знак, что что-то не так. Если все гладко, значит, кто-то пошел на компромисс.

Что самое сложное в таком принципе работы?

Сложно отдавать и брать инициативу. Сложно принять чужую точку зрения, чужую идею, присвоить ее. А это делать необходимо, и нужно понимать ценность разнообразия, чувствовать, как резонируют разные позиции, – это помогает создавать новое.

Как думаете, если бы в проекте все же был один режиссер, каким бы он получился?

Трудно ответить на вопрос о том, что было бы, если бы… Мы в процессе работы тоже, бывает, думаем: “Был бы режиссер…”. Потому что с этой свободой тоже нужно научиться работать. Но мы приняли решение работать так.

Потому что в иерархической структуре сложно реализоваться или скучно?

Мы вчетвером всегда взаимодействовали именно так, и этот формат как-то естественно вырос из нашего общения.

В одном из интервью о “Музее” мне встретилось такое определение: “тренажёр свободы”. В чем социальная значимость спектакля как тренажера свободы?

Мы ничего не делаем специально, не стремимся принести какую-то определенную социальную пользу. Мы просто рассказываем человеку о человеке. Я не знаю, что “Музей” дает зрителям: я могу сказать за себя, что учусь мыслить самостоятельно, сохранять автономию по отношению к происходящему. Может быть, это иллюзия… Но человеку нужен этот опыт – без ситуации “сцена-зал” и четкого регламента. Мы показываем, что можно взаимодействовать по-разному, предлагаем другие способы, но не навязываем.

Есть ли аналоги “Музея”? Вы на что-то опирались в работе из мировой, европейской, российской традиции?

Сознательно – нет. Но мы живем в определенной культурной традиции, от этого никуда не деться. Мы знали, что, например, Орсон Уэллс сделал радиоспектакль по “Войне миров”, и люди поверили, что все происходит на самом деле. А еще одновременно с нашим спектаклем вышел фильм “Прибытие”, и позже критики заметили черты сходства. Видимо, какие-то идеи витают в общем поле, и художники их ловят.

С течением времени вы что-то меняете в спектакле?

Радикально – нет, но он со временем как-то выстраивается – по ритму, например, и в том, что касается взаимодействия актеров и аудитории. В спектакле много импровизации (например, в четвертой комнате): мы смотрим, как зрители реагируют, и что-то корректируем.

Возрастное ограничение спектакля – 12+, часто ли на него приходят с детьми?

Часто! Бывает, целыми классами приходят, учителя приводят, много кто – с родителями.

И как они его воспринимают?

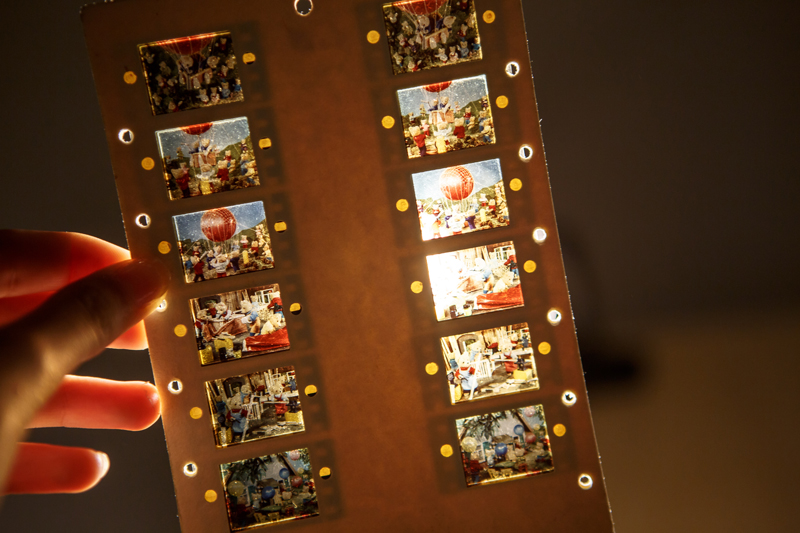

Не берусь судить, как они его на своем уровне понимают, но бывают удивительные отзывы, например, о том, как они трепетно относятся к инопланетянину. Подростки – это вообще та аудитория, до которой театр все время пытается достучаться, но если это удается, то случайно и за небольшим исключением. И нам отчасти повезло, наверное. У нашего художника Леши Лобанова такое мировоззрение, которое позволяет ему общаться и что-то придумывать на уровне детского восприятия. Как Миядзаки говорит, что его героиня – восьмилетняя девочка, примерно вот так. Это не психологический театр, без глубокого погружения, без сложных философских сентенций. Даже макеты похожи на игрушки.

И игровые элементы есть, например, пластилин…

Создание спектакля – это работа с текстом с помощью разных техник. Во время репетиций мы придумывали, как передать какие-то вещи наиболее наглядно. Момент с пластилином показывает, что происходило с металлом при контакте с пришельцами. Плюс он помогает нам задействовать зрителя.

А были ли зрительские реакции, которых вы не ожидали?

Кто-то плачет, выходя из коридора. Но вообще нас удивляет все! Чаще всего кто-то из нас присутствует на показах, и мы всегда наблюдаем за реакцией. Вообще, задумывая “Музей”, мы не знали, будет ли отклик, поэтому для нас любая реакция удивительна. Банальность скажу, но спектакля нет без зрителя.