Как и когда появился жанр хоррора? в XVIII веке – в эпоху рационализма, когда люди стремились всё объяснить, раскрыть тайны мироздания, но рано или поздно эти поиски приводили их к Богу. А заодно – и ко всему потустороннему. Так появился готический роман – воплощение человеческой тяги к необъяснимому и таинственному.

Со временем готика поднадоела: ну что нам, в самом деле, до тёмных замков да мрачных принцев? Хочется чего-то эдакого! Чтобы по-настоящему щекотало нервы. Чтобы после чтения оглядываться на тени в переулках и прислушиваться к звукам за стеной.

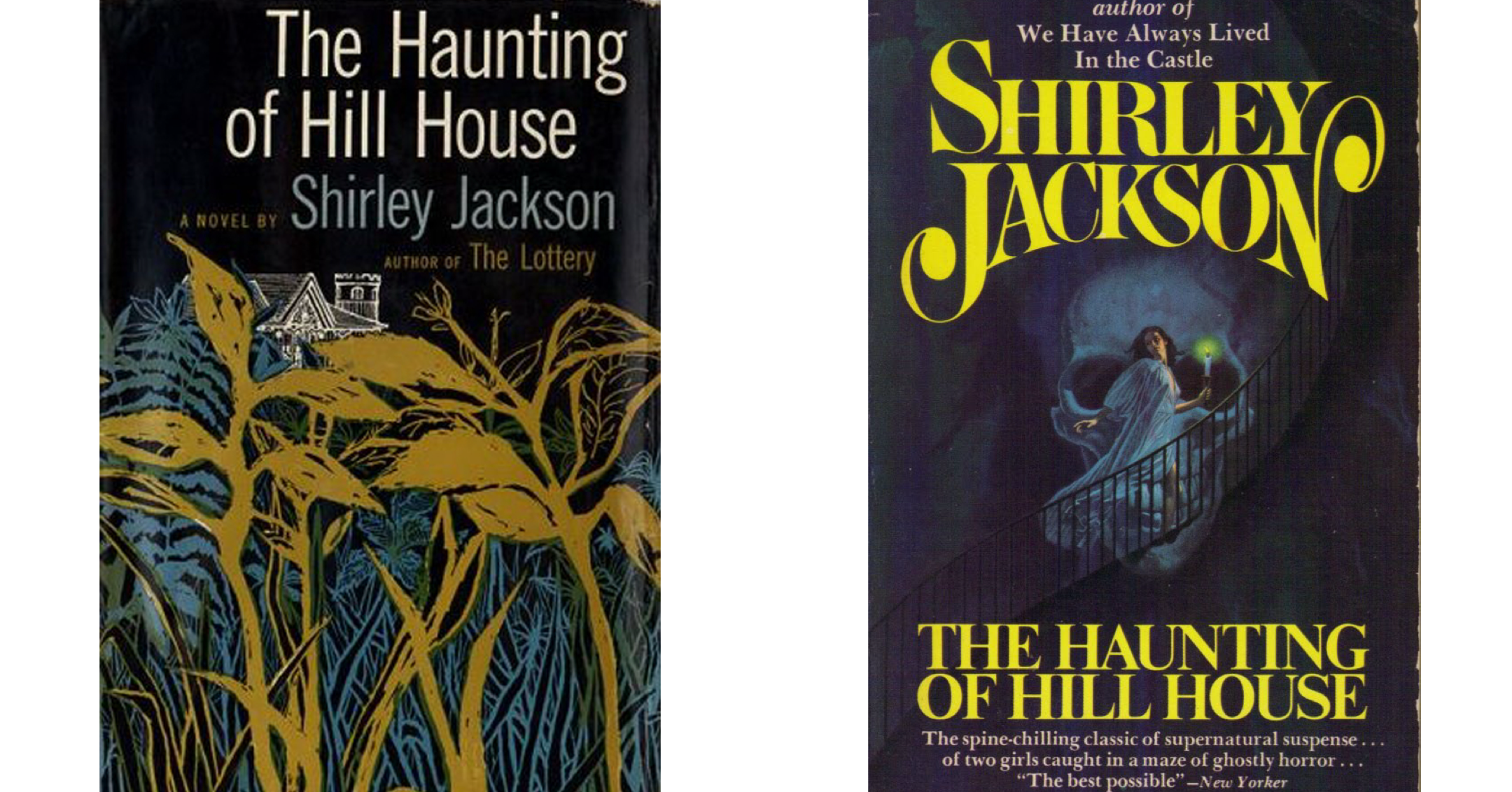

Так страхи жизни начали перетекать на страницы. И вот Ширли Джексон (краткая историческая справка: роман написан в 1959 году, а сама автор родилась ещё в 1916-ом) приносит нам в середине ХХ века свой роман о призраке в доме – история знакомая каждому современному человеку. Кто из нас хоть раз в жизни не боялся «бабайки» в углу комнаты?

Но вот парадокс: в «Призраке дома на холме» (в оригинале «The Haunting of Hill House») кажется, что сама автор боится всего, о чём пишет. А если ты собираешься создавать качественный хоррор – такие тонкие струны души иметь, пожалуй, непозволительно.

Далее – спойлеры.

Итак, Ширли берет своих персонажей и помещает их в дом. Причина проста: некий доктор Монтегю приглашает группу незнакомцев исследовать странности Хилл-Хауса. Он находит их по упоминанию в газетах о мистических историях, произошедших с Элинор и Теодорой в юности. То, что девушки соглашаются поехать в дом к незнакомому мужчине, объяснено в книге довольно правдоподобно – тут автор постаралась.

Но двигаемся дальше… становится всё чудесатее и чудесатее.

С момента приезда всё в доме вызывает отвращение: двери сами закрываются, окна ведут себя, как предатели, воздух – спертый, а света почти нет.

Хотя, внимание: электричество в доме есть. Автор подчеркивает это. Но герои почему-то не пользуются банальными лампочками. Такая у них, видимо, доля – блуждать в темноте.

Следующий уровень странности – семейная пара смотрителей. Душка мистер Дадли появляется лишь в самом начале, чтобы встретить Элинор и других у ворот. А вот его прекрасная жена, миссис Дадли, сопровождает нас весь роман с единственным лозунгом: «Завтрак в 9, убираю со стола ровно в 10».

Можно было бы сделать из этого что-то интересное: сыграть на её вышколенности, обернуть так, что она – главный призрак или служит дьяволу, а потому никак не может сказать и слова больше положенного. Но – увы. Автор упускает возможность такого удачного поворота сюжета. И оставляет поведение кухарки без объяснений.

Но вот другой удачный поворот, а точнее его возможность: в комнате Теодоры обнаруживают кровь, ужасные надписи. Как будто кто-то зовёт Элинор скорее домой… возможно, это мать Элинор. Мёртвая, разумеется. Здесь есть куда развернуться: можно было бы предположить, что призрак матери пришёл вернуть блудную дочь; что в этом доме к каждому приходит его собственный мёртвый – чтобы увести с собой, упрекнуть, наставить на истинный путь. Но мы видим только странные надписи, после чего эта сюжетная линия гаснет, а в конце обнаруживается, что всё было наваждением.

А наваждение – чьё?

Тут мы могли бы шагнуть в бездну: представить, что Элинор сошла с ума, что все гости – плод её воображения, что она одинока до такой степени, что выдумывает себе друзей. И в двери она стучит сама, и кровью на стенах рисует, и ужин себе готовит. Но и этот путь остаётся незавершённым. Поведение Элинор остаётся просто странным – и совершенно необъяснённым. Так и длится весь роман.

Почему герои вдруг начинают подшучивать и издеваться над Элинор?

Чьи шаги были на траве у ручья?

Была ли кровь на стенах в комнате Теодоры реальной?

Почему Элинор выставили из дома, когда она стала испытывать к нему нежность?

Автор прыгает с темы на тему, не объясняя ни одну как следует. К середине книги читатель теряется: где герои, что с ними происходит, почему – ни одного внятного ответа. И даже зацепок, чтобы попытаться разобраться самостоятельно – почти нет.

Почему же тогда «Призраки дома на холме» — классика?

Здесь важно разделить: то, как книга воспринимается сегодня и чем она была тогда.

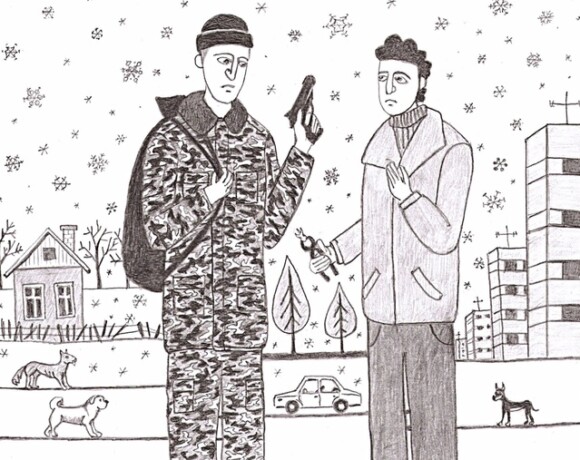

В 1959 году, когда роман вышел, хоррор был или слишком театральным, или слишком монстрячьим. Призраки, скелеты, замки, зомби в пижамах – масса классических «страшных» персонажей и всё концентрируется вокруг них. Источник ужаса – монстры. А тут появляется Ширли Джексон и даёт нам:

— героиню, раздавленную жизнью;

— таинственный, но вполне современный (тому времени) дом;

— страх, исходящий не от зла, а от ощущения одиночества, подавленности, разобщённости и собственной нестабильности.

«Призрак дома на холме» открыл новый тип ужаса – внутренний, психологический. То, что позднее подхватит Стивен Кинг, Клайв Баркер, Дженнифер Кент и вся плеяда хоррора XXI века, где «чудовище» – это ты сам.

Возможно, если бы я читала роман в 60-х, он бы шокировал меня до мурашек. Но сейчас, увы, таких книг – неизменный океан на Лайвлиб.

Раз я так ругаю нехватку смыслов, а как бы я переписала эту историю?

Для начала – возьмём Дом как личность и главного героя.

Он должен быть не просто декорацией, а настоящим персонажем. Пусть он не просто скрипит и дышит. Пускай он любит, мстит, завидует, манит. Например, он начинает подстраиваться под желания Элинор. Даёт ей больше тепла, чем остальным гостям. Исполняет её желания. Но только её. Остальные это замечают — и пугаются: почему дом так расположен к их новой подруге? Что в её жизни заставило дом обратить особое внимание к нежной Элинор?

К середине книги становится очевидно: дом хочет, чтобы Элинор осталась. Навсегда. А чтобы она не сбежала — он начнёт устранять остальных.

Во-вторых, я бы взяла идею с личными призраками для каждого героя, которую упомянула ранее.

Каждый гость этого дома должен видеть только то, чего боится сам. По-настоящему, всей душой. Для Теодоры — страх отвержения, что она не самая лучшая, что её не любят. У Люка — страх бедности и утери контроля. У Монтегю — страх провала как учёного. У Элинор — мать, которая манипулировала ею даже после смерти.

Дом становится зеркалом каждого. Страшнее этого — только комната с зеркалами в плохом ТЦ, где за спиной постоянно кто-то мерещится.

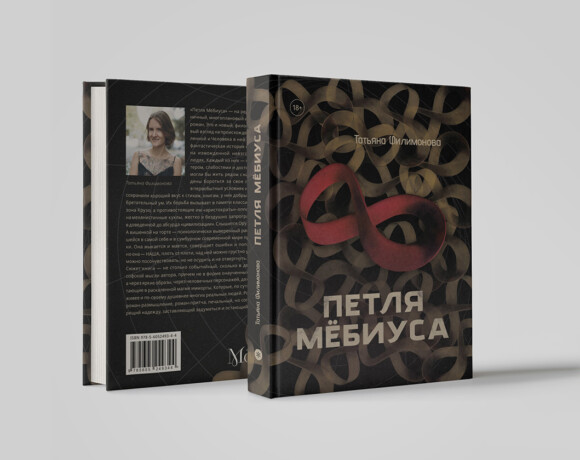

Третья идея, которую можно было бы воплотить в отдельной книге, что Элинор – ненадёжный рассказчик.

Всё повествование — от первого лица. Элинор постепенно теряет грань между воображением и реальностью. Каждая сцена становится всё более сюрреалистичной. Мы не знаем, что правда, а что придумано. Читатель начинает сомневаться в собственном восприятии. Психологический роман как он есть, в лучших традициях Ивана Гончарова. Такая игра с читателем пугает сильнее любого кровавого пятачка на полу.

А финал можно можно было бы закрыть не гибелью, а выбором.

В оригинале Элинор умирает (ну или, скажем, пропадает), но делает это неосознанно.

Но что если бы… она выбрала остаться? Все уезжают, а она — остаётся, потому что только тут она чувствует себя «нужной». Дом заполняет её пустоту. Она даёт дому ту заботу, которой ему не хватало. Чего не может дать миссис Дадли со своим заученным текстом.

Последняя сцена — Элинор одна в зале, поёт, и дом тихо подпевает ей.

И мимо проезжает машина с новыми гостями.

В такой версии мы бы получили историю не просто атмосферную, а по-настоящему жуткую. Не про призраков – а про то, как легко остаться там, где тебя любят. Даже если это – тьма.