В Государственной Третьяковской галерее до 28 сентября проходит монографическая выставка Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927). Экспозиция объединит около 180 работ художника из крупнейших музеев России и Беларуси и частных собраний, включая его самые известные живописные полотна. Среди них — «Красавица» (1915) и «Масленица» (1916; оба — Государственная Третьяковская галерея), «Купчиха за чаем» (1918, Государственный Русский музей), «Портрет Ф.И. Шаляпина» (1921, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства), а также одна из последних картин художника — «Русская Венера» (1925–1926, Нижегородский государственный художественный музей).

Борис Кустодиев прожил непростую и довольно короткую, но насыщенную творческую жизнь. В 1916 году, после нескольких сложнейших операций на позвоночнике, художник оказался прикованным к инвалидному креслу, однако, сохраняя жизнестойкость, продолжал создавать яркие полотна. Его искусство, пронизанное оптимизмом, стало отражением его внутренней силы. Сохранять любовь к жизни живописцу помогала его семья: супруга Юлия стала не только музой, но и опорой для художника, поддерживала Кустодиева во время его болезни. Супруги до конца дней сохраняли тёплые отношения.

Творчество Бориса Кустодиева известно широкому кругу зрителей, прежде всего, благодаря ярким и колоритным образам купчих, сельских ярмарок, праздников. Эти сюжеты действительно стали «визитной карточкой» живописца: они самобытны и узнаваемы, представлены на выставке во всей красе. Кустодиев искусно сочетал в своих картинах элементы реализма и символизма с импрессионистической манерой, обогатив их мотивами русского фольклора. К середине 1900-х годов художник создал неповторимый стиль и собственную живописную Россию – «Страну Кустодию» (именно так называется отдельный раздел выставки, экспонирующий хрестоматийные работы живописца).

К.Ф. Юон очень точно характеризует дар Кустодиева видеть мир в особом ярком свете: «Борис Михайлович Кустодиев – своеобразный всем своим существом русский художник. В его пленительном, всегда ярком искусстве получили выражение многие типические черты провинциального быта дореволюционной России. Он принимал живой мир непосредственно и радостно. Его богато одарённой, оптимистически настроенной натуре, его зоркому взгляду живописца открывалось всё прекрасное в окружающей природе и жизни».

Тем не менее, как отмечают кураторы, замысел проекта – показать и другие грани творчества Кустодиева: утончённые, камерные семейные портреты, графика, эскизы театральных декораций. Выставка разделена на тематические зоны: «Семья», «Страна Кустодия» (про праздники), «Русские типы», «Русские Венеры», «Театр».

Александр Бенуа также ярко описывает праздничные кустодиевские полотна: «Мне кажется, настоящий Кустодиев – это русская ярмарка, пестрядина, “глазастые” ситцы, варварская “драка красок”, русский посад и русское село с их гармошками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями… это его настоящая сфера, его настоящая радость».

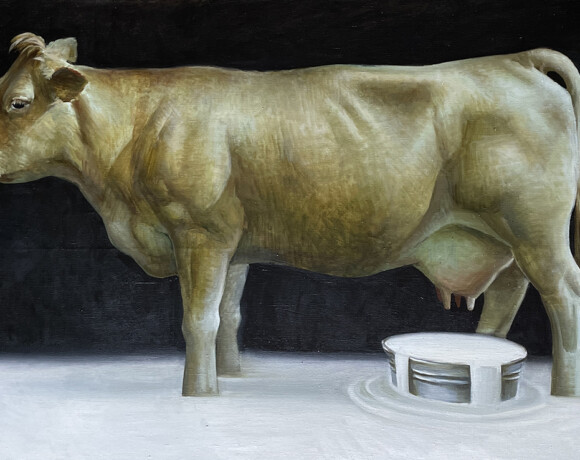

Однако, творчество Бориса Кустодиева – это не только фантазийная пышность русской культуры, гипертрофированно насыщенные улицы городов и поселений, богато наряженные пышнотелые купчихи и дворяне. В семейных портретах супруга художника, Юлия Евстафьевна, становится образцом совершенно другой красоты русской женщины – лирической, изысканной, гармоничной, сдержанно-утончённой и мягкой, исполненной скромности и внутреннего света. С большим теплом и любовью созданы и детские портреты, в которых Борис Михайлович тонко и чувственно отражает ребяческую непосредственность и эмоциональность. На многих работах запечатлены игрушки его детей: одна из самых ярких картин – «Японская кукла», на которой изображена дочь художника – Ирина Кустодиева, актриса: любовь к театральному мастерству проявилась и в том, как она увлеченно позировала.

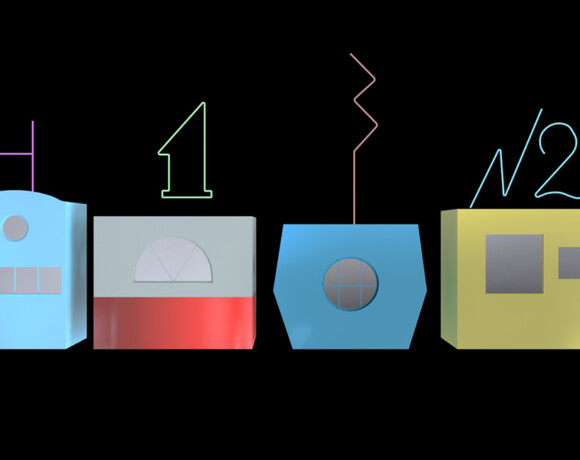

Эскизы к спектаклю «Блоха» показаны широкой публике впервые. Живописец смог передать атмосферу многолюдного балагана, красочной разномастной толпы, разнообразия костюмов и характеров. При этом Кустодиев смело сочетал элементы изобразительного фольклора с авангардными художественными решениями, экспериментировал с формой, ритмом и цветом.